お知らせ・ブログ

-

症例発表/ICLS/結紮縫合/消防訓練

症例発表/ICLS/結紮縫合/消防訓練事務局ブログ

-

≪研修医ブログ≫プライベートの過ごし方

≪研修医ブログ≫プライベートの過ごし方研修医ブログ

-

2025年の病院見学説明会開催されました

2025年の病院見学説明会開催されました事務局ブログ

-

-

≪研修医ブログ≫たこ焼きパーティ

≪研修医ブログ≫たこ焼きパーティ研修医ブログ

-

【事務局ブログ】6・7月 病院見学説明会 開催!

【事務局ブログ】6・7月 病院見学説明会 開催!事務局ブログ

-

【事務局ブログ】4/13(日)マイナビ大阪

【事務局ブログ】4/13(日)マイナビ大阪事務局ブログ

-

-

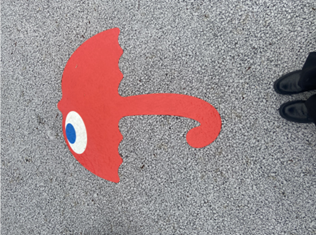

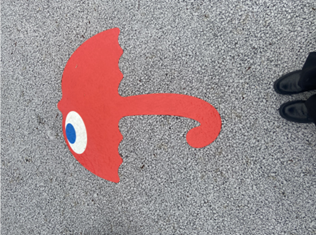

≪研修医ブログ≫ミャクミャク

≪研修医ブログ≫ミャクミャク研修医ブログ

-

《研修医ブログ》nil admirari

《研修医ブログ》nil admirari研修医ブログ

-

≪研修医ブログ≫プライベートの過ごし方

≪研修医ブログ≫プライベートの過ごし方研修医ブログ

-

≪研修医ブログ≫たこ焼きパーティ

≪研修医ブログ≫たこ焼きパーティ研修医ブログ

-

≪研修医ブログ≫ミャクミャク

≪研修医ブログ≫ミャクミャク研修医ブログ

-

《研修医ブログ》nil admirari

《研修医ブログ》nil admirari研修医ブログ

-

《研修医ブログ》国家試験お疲れさまでした

《研修医ブログ》国家試験お疲れさまでした研修医ブログ

-

《研修医ブログ》皆様、趣味はありますか?

《研修医ブログ》皆様、趣味はありますか?研修医ブログ

-

《研修医ブログ》写真撮影

《研修医ブログ》写真撮影研修医ブログ

-

《研修医ブログ》2024年も残りわずか

《研修医ブログ》2024年も残りわずか研修医ブログ

-

《研修医ブログ》ツカザキ病院 研修医の方との交流

《研修医ブログ》ツカザキ病院 研修医の方との交流研修医ブログ

-

《研修医ブログ》当直のない3連休を利用して

《研修医ブログ》当直のない3連休を利用して研修医ブログ

-

-

-

-

《指導医ブログ》最近の関心事(産婦人科部長 Dr.中務)

《指導医ブログ》最近の関心事(産婦人科部長 Dr.中務)指導医ブログ

-

-

-

-

-

-

《指導医ブログ》博多での学び(整形外科部長Dr.三谷)

《指導医ブログ》博多での学び(整形外科部長Dr.三谷)指導医ブログ

-

症例発表/ICLS/結紮縫合/消防訓練

症例発表/ICLS/結紮縫合/消防訓練事務局ブログ

-

2025年の病院見学説明会開催されました

2025年の病院見学説明会開催されました事務局ブログ

-

【事務局ブログ】6・7月 病院見学説明会 開催!

【事務局ブログ】6・7月 病院見学説明会 開催!事務局ブログ

-

【事務局ブログ】4/13(日)マイナビ大阪

【事務局ブログ】4/13(日)マイナビ大阪事務局ブログ

-

【事務局ブログ】初期研修修了証書授与式

【事務局ブログ】初期研修修了証書授与式事務局ブログ

-

【事務局ブログ】当院の教育環境を紹介します

【事務局ブログ】当院の教育環境を紹介します事務局ブログ

-

【事務局ブログ】いちご狩りへ行ってきました

【事務局ブログ】いちご狩りへ行ってきました事務局ブログ

-

【事務局ブログ】メリークリスマス☆彡

【事務局ブログ】メリークリスマス☆彡事務局ブログ

-

-

【事務局ブログ】輪状甲状間膜切開研修を実施しました。

【事務局ブログ】輪状甲状間膜切開研修を実施しました。事務局ブログ