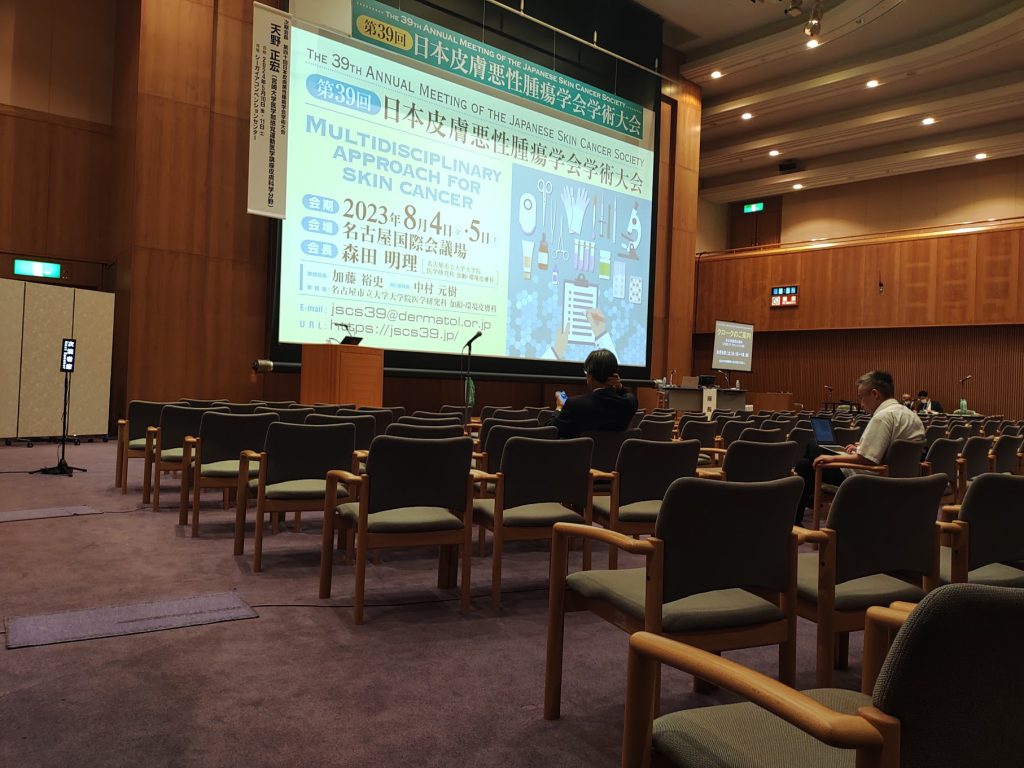

先週の金曜・土曜(8月4日・5日)は、名古屋に出張させて頂き、第39回皮膚腫瘍学会に参加させて頂きました。「おいおい、えらいマニアックそうな学会に参加してんな~。」と言われそうですが、ま~確かにマニアックでした。マニアックすぎて、基本、会場は、笑けてくるほどガラガラでした(「この学会運営大丈夫かいな」と心配になるくらいガラガラでした)。

ですが、議論は熱かった・・・!!

・・・というか、ほとんど喧嘩でしたわ(^ο^)

ま~いい大人、というか、その分野の権威と言われる大先生たちが、いまにも殴り合わんとする権幕で、ケンケンガクガクの議論(ほとんどののしり合い)をなさってる学会って、ほんと久しぶりにいきましたよ。大先生が「君はいつもそういうけど、何度も言うけど、それは間違っている。」って、ま~、ストレートに仰ると、対するもう一人の大先生も、「いやいや、あんたこそ、いつもそういうけど、それこそ間違っている。」と・・・・、ま~、他人が聞いたら、ほとんど子供の喧嘩でしたわ。さらに、臨書病理の症例検討のセッションでは、若手の先生が提示した症例について、発表者(若い先生)そっしのけで、

①その分野の権威と言われる大先生

②共同演者の先生(若い先生に発表させている、その分野の権威と言われる大先生)

③さらに権威のありそうな超大先生

が、「あんたの、その診断は間違っている。」と発表内容を全否定する勢いで、熱く議論なさっていました。ありゃ、今時の若い研修医が参加させられたら、「皮膚科はないな・・・。百歩ゆずって皮膚科医になるとしても、腫瘍は絶対やらん。」と思わせるに十分な感じでした。

しかし、ま~、実は、たかはし先生は、こういった雰囲気の学会は嫌いではないんですよ。

というのも、たかはし先生の若かりし頃の麻酔科、特に静脈麻酔領域の学会の雰囲気は、今回参加させて頂いた皮膚悪性腫瘍学会と同じだったんです。ようは、症例数が少ないとか(皮膚悪性腫瘍学会)、そもそも使用する薬剤が開発されたばっかりだったりとかすると(かつての静脈麻酔研究会)、治療が標準化されていないんです。そうすると、いわゆる「エビデンス」ってものが皆無だから、エキスパート(その分野の権威と言われる大先生)の意見がすべてになっちゃって、エキスパート同士の意見が食い違うと、ケンケンガクガクの学会になっちゃうんですよね~。

で、研修医だった頃のたかはし先生は、こんな雰囲気の学会に「風穴をあける」ことにやりがいを感じてたんです。もちろん、研修医ごときが、エキスパートに、知識・経験んで対抗することはできません。しかし、当時のたかはし先生は、学会で幅を利かせておられるエキスパートの先生も出来ないような技術があったんです。それはHPLC (High Performance Liquid Chromatography: 高速液体クロマトグラフ)。なんじゃそれって感じですが、このHPLCは、色々な検出器と組み合わせることで、色々な検体のなかに含まれる色々な物質を分離、検出することができます。医学生だった頃、卒業論文ってものを書きたくて、たかはし先生は、奈良医大の薬理学教室で、夜な夜な、このHPLCを駆使して、ラット・マウスの脳内カテコールアミンやHydroxy radicalの二次産生物を測定していたんです。その当時は、脳組織中にng オーダーで含まれるドパミンやノルアドレナリン・2.3-dihydrobenzoic acid・salicylate などを測定していました。特にSalicylateがHydroxy radicalを補足して産生される2.3-dihydrobenzoic acidの測定は困難を極めました。他のoxygen radicalでも産生される2.5-dihydrobenzoic acid との分離が難しく、かつ微量しか産生されないので、検出にも難渋しました。そんな経験をしていたので、HPLCを使った研究・実験には、相当な自信がありました。

で、大学を卒業して、麻酔科に入局した時、ちょうどpropofolを用いた全身麻酔が黎明期を迎えており、「新しいもの好き」の師:F教授が、「これからは静脈麻酔や~。」と仰いました。で、何本か論文を読んでみると、propofolの治療域血中濃度はμg オーダーだったんです。「へ~、カテコールアミンと3 order違うやん(1000倍ちゃうやん)」というのが第一印象でした。「これやったら、簡単に測れんで。」と思い、測定原理が記載された(他の)論文を読み漁ると、たしかに簡単に測定できそうだったのです。で、教授の前で「propofolの血中濃度なんてμg オーダーですよ。僕が学生の時に、毎晩、臨床実習終わって、レポート書いて、そのあと、うとうとしながら測定してたラットの脳内カテコールアミンはng orderでっせ。10倍・20倍ちゃいまっせ、3オーダー多いんでっせ。ほんなん簡単に測れますよ。」とタンカを切ってしまったんです。で、教授に「測れ~。」って言われて、そのまま薬理の研究室へGO。1週間ほどで測定方法を確立しました。それ以後は、患者さんから血を抜きまくって、毎夜毎夜propofolの血中濃度測定にあけくれましたわ~(当時は研究倫理が厳しく求められなかったので、なんでもありたでした(>_<)・あっ、もちろん「血抜いた」のは麻酔中です。あと、一応同意は取ってます)。そして、その実験結果を携えて学会に乗り込みました。エキスパートの先生が絶対に言えないセリフである「○○の時の血中濃度は○○±○○μg/mlでした。」というデータを武器に!! いや~、楽しかったですよ。研修医ごときが、誰ももってない武器を手にいれて、普通だったら、絶対に勝てない強敵と戦うなんて・・・。最高の日々でした。

ただ、たかはし先生は飽きっぽい性格・・・・。その後、「ただ血中濃度測ってるだけやったら、おもろない。」と、静脈麻酔領域から、さっさと足をあらい、術後疼痛管理の世界にのめりこみます。で、卒後8年目だったかな。「あの生意気な奈良医大の若造、最近おもろいことやってるぞ。ちょっと、しゃべらしたろ。」と、麻酔薬理学会という学会で、シンポジウムに登壇する機会を頂いたのが、今回の学会会場である、名古屋国際会議場でした。

会議場の中庭には、巨大な「幻のスフォルツァ像」という像が威容を誇っているのですが、若き日のたかはし先生は、この像を見上げならが、「いつかビッグになってやるぜ。」と心に誓ったんですよね~。ええ話しでしょ(^ο^)

おっと、話しが大きくそれましたね。ということで、たかはし先生は、「懐かしいぜ~。この感じ~。」って思いながら、2日間、み~っちり勉強してきました。

長くなってしまったので、お勉強してきた内容は次回に(^ο^)

たかはし